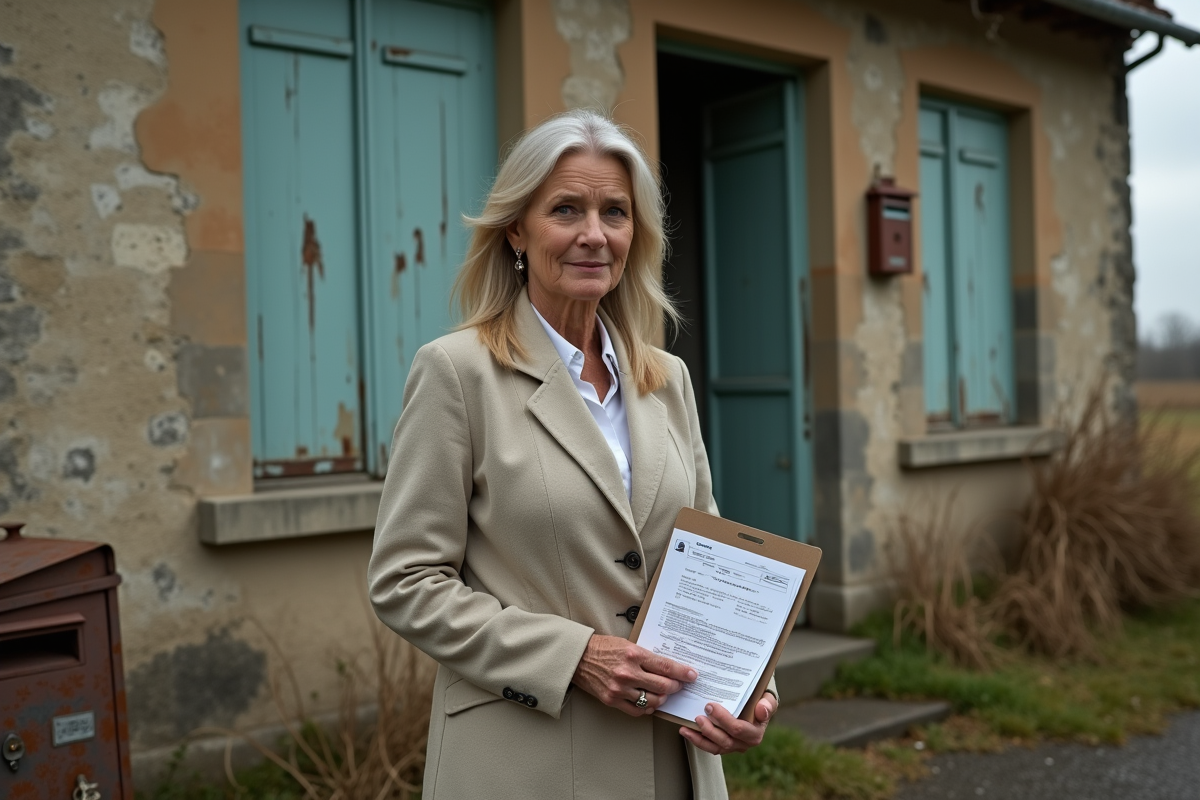

1,6 million de logements vacants en France : derrière ce chiffre, une réalité administrative peu reluisante. Déclarer un bien immobilier non habitable n’a rien d’une formalité anodine. C’est un passage obligé, souvent méconnu, qui engage le propriétaire face au fisc et pose des questions bien concrètes sur la définition même d’un logement vivable.

Logement non habitable : de quoi parle-t-on vraiment ?

Un bien immobilier non habitable, ce n’est pas simplement une porte close ou des volets fermés depuis trop longtemps. C’est un endroit où vivre perd tout son sens, faute de confort ou de sécurité. Pas d’électricité ? Installations dégradées ? Toit délabré ? Dès que l’élémentaire fait défaut, impossible d’y installer qui que ce soit pour de bon. Abandon, dégâts majeurs ou sinistre : quand le quotidien semble inenvisageable, le statut de non-habitable s’impose.

La notion de logement non habitable varie selon chaque cas : résidence principale, résidence secondaire ou local vacant. Des éléments matériels tranchent la question : toiture étanche, accès à l’eau potable, réseau électrique fonctionnel, système de chauffage… L’absence de l’un d’eux fait immédiatement basculer le bien hors du champ habitable.

Typologie des logements concernés

Pour mieux comprendre, voici différents scénarios qui justifient le classement d’un logement en non habitable :

- Logement vacant : vide de tout habitant et mobilier depuis plus d’une année consécutive.

- Bien en travaux lourds : chantier bloquant toute occupation, qu’il s’agisse d’une démolition, d’une réhabilitation profonde ou d’une remise en état après sinistre.

- Immeuble sous arrêté de péril : la loi interdit toute présence sur place pour raison de sécurité grave et avérée.

Lorsque le propriétaire effectue la déclaration, la catégorie du bien et sa valeur locative sont systématiquement étudiées. C’est sur cette base que le fisc module la taxe foncière, la taxe d’habitation ou la taxe sur les logements vacants. Les décisions varient en fonction de la localisation géographique (en particulier en zone tendue) comme du statut du bien et de l’usage déclaré.

Au moment de remplir le formulaire de déclaration d’occupation, il faut spécifier clairement tout : nature de l’occupation, durée exacte d’inoccupation, état précis des locaux. Une ambiguïté ou une omission attire souvent à l’administration fiscale la tentation de vérifier, avec à la clé des redressements qui ne pardonnent pas.

Exonération de taxe foncière : qui peut en bénéficier et dans quelles conditions ?

Certains cas bien définis offrent la possibilité d’être libéré de la taxe foncière sur un logement déclaré non habitable. Le Code général des impôts cadre strictement ce dispositif à travers deux références majeures : l’article 1418 et l’article 232.

L’article 1418 concerne les situations où l’inoccupation est la conséquence d’un événement subi : catastrophe naturelle, dégât des eaux, incendie… Tout incident qualifié de force majeure, rendant la propriété imbriquée pendant plus de trois mois, hors volonté du bailleur. Décision arbitraire ? Pas ici. Armé de justificatifs, c’est la réalité du terrain qui tranche.

L’article 232, lui, parle de la taxe spécifique pour logement vacant dans une zone tendue. Dans ce cas, impossible de feinter : il faut prouver que le bien est désert de tout meuble et de locataire depuis au minimum douze mois. Une résidence secondaire ou un logement mis sur le marché ne passent pas la rampe.

Pretendre à une exonération impose de monter un dossier précis : état des lieux détaillé, preuves récentes de vacance, déclaration d’assurance, éventuelles expertises. La valeur locative, le type de local et son emplacement entrent systématiquement dans la balance de l’administration.

Dépôt du dossier auprès du centre des impôts fonciers exigé et respect des délais incontournables (calculés à partir du début de la vacance). Toute déclaration lacunaire ou manipulée expose à un rappel, voire à une pénalité sévère sur simple contrôle fiscal.

Quelles démarches effectuer pour déclarer un bien immobilier non habitable auprès des impôts ?

La déclaration obéit à un calendrier strict et à un protocole précis. Tout commence sur l’espace personnel du contribuable en ligne. À cet endroit se trouve la rubrique « Gérer mes biens immobiliers », où sont listés résidence principale, logements secondaires et locaux restés vides.

Puis vient le formulaire d’occupation à compléter scrupuleusement. Le propriétaire doit y indiquer son statut (propriétaire occupant, bailleur, société civile, indivision, usufruitier) ainsi que l’ensemble des éléments prouvant l’inhabitabilité. Il est nécessaire de joindre des documents de preuve : compte rendu d’expert ou d’huissier, déclaration d’assurance, photos récentes témoignant du sinistre ou de la dégradation.

Si la configuration du bien a changé (surface, usage, destruction partielle), remplir également les formulaires adaptés : Cerfa 6704 pour un bâti traditionnel, H1 ou H2 pour des spécificités particulières. Transmission directe au centre des impôts fonciers, éventuellement via la messagerie sécurisée de votre espace fiscal, facilite la rapidité de traitement.

Un accusé de réception (format PDF) est ensuite généré. Ce document protège le déclarant en cas de contrôle ou d’erreur de traitement. L’administration conserve la possibilité de demander des documents complémentaires ou de diligenter une visite sur place. Pratique à savoir : l’accompagnement par les équipes France Services est accessible à tous ceux qui se sentent perdus devant la paperasse ou les subtilités numériques.

Omissions ou erreurs de déclaration : quels risques pour les propriétaires ?

Pas de place pour l’approximation. La déclaration d’un bien non habitable doit être méticuleusement exacte. Toute omission, toute imprécision, expose à des sanctions qui, elles, ne prêtent pas à sourire.

L’article 1770 terdecies du Code général des impôts prévoit justement une amende forfaitaire de 150 euros par local oublié ou mal déclaré, et cette sanction tombe immédiatement lorsqu’un contrôle relève une absence ou une erreur, sans aucun avertissement préalable. Si le propriétaire réagit de lui-même, il peut parfois espérer limiter la sanction, mais rien n’est garanti.

Les conséquences dépassent largement le montant de l’amende. Toute erreur dans la déclaration peut entraîner, en plus, une demande de paiement supplémentaire de taxe foncière ou de taxe d’habitation. Se tromper sur la nature habitable du bien revient à fausser la base d’imposition, ce qui peut déclencher un rappel fiscal, voire une mise en cause sur plusieurs années. Propriétaire bailleur, occupant, usufruitier : tous sont concernés.

Avant de valider quoi que ce soit, mieux vaut mesurer l’enjeu. Pour clarifier les conséquences, voici ce qu’un propriétaire risque s’il néglige ou bâcle sa déclaration :

- 150 € d’amende par local concerné, dès la première erreur

- Recalcul et rattrapage de taxe foncière ou d’habitation sur la période visée

- Redressement fiscal rétroactif, potentiellement sur plusieurs années, avec recouvrement intégral

La disparition progressive de la taxe d’habitation sur les résidences principales n’efface ni la pression sur les logements vacants ni l’obligation déclarative sur les résidences secondaires. Tenter de classer un bien comme non habitable sans dossier fondé, c’est courir le risque d’un contrôle renforcé. Les bases de données croisées, l’automatisation des vérifications, les contrôles sur pièce : tout concourt à démasquer la négligence ou la dissimulation. Pour traverser cette étape sans dommage, une seule méthode tient : revoir chaque ligne de sa déclaration avant validation.

Déclarer un bien non habitable, c’est sortir du flou, anticiper les demandes de l’administration et se ménager un avenir serein face au fisc. Ignorer cette procédure, c’est laisser s’installer le doute, et les complications qui suivent ne quittent jamais le pas de la porte.